-

- オフィスインタビュー

-

「活動×居心地」をキーワードに13階をリニューアル!イトーキ東京本社オフィスツアー

目次

日本有数のオフィス家具メーカー、株式会社イトーキ。その本社オフィスが「ITOKI TOKYO XORK」です。2018年にこの新オフィスに移転したときから、活動で働く場を選べるABWの考え方をオフィス作りに活かしてきた同社。オフィス作りの実験場として自社オフィスを活用しており、これまでにもオフィスリニューアルを行ってきました。

今回は、2023年4月末に「活動×居心地」をキーワードにリニューアルした13階の見学ツアーをメインにお届けします。

イトーキ入社以来20年以上にわたり、200件以上のさまざまなオフィスのプロジェクトに携わる。

2012年のイノベーションセンター設立、2018年の本社オフィス移転と自社オフィスのプロジェクトのデザインの全てを担当し、WELL認証の取得やABWの大規模導入を実現した。

現在はデザインセンター長として主に首都圏のプロジェクトを担当している。

目次

働き方の提案・オフィス作りも事業の1つ

イトーキさんといえば、オフィス家具を扱っている会社だとイメージされる方も多いのではないかと思います。あらためて、簡単に事業紹介をお願いできますか?

確かに、オフィス家具に関する認知度が高いと思います。ただ、インテリアだけに留まらず、「働き方をどうしていくべきなのか」という点も含めて事業を行っているのが弊社の特徴です。弊社のオフィスは、働き方改革の時代において働きやすいオフィスとはどういうものなのかを試す実践の場でもあります。私はそんなオフィス作りにおいて、設計部門の一員として長年携わってきました。

今回は13階を大幅にリニューアルされたということで見学に伺いました。リニューアルの背景についてお聞かせください。

13階の大幅リニューアルの前に、昨年2022年に12階をまずリニューアルしました。コロナ禍が少し落ち着き、オフィスに来ることができるようになったことで、あらためて「出社しない働き方」「オフィスに来ることで生まれる創造性や生産性の高さ」を見つめ直す機会が訪れたんですよね。

12階のリニューアル時に掲げたキーワードは「ここでしか」でした。これは「オフィスに来る意味って何だろう」という問いから生まれたキーワードです。各企業によって「ここでしか」はさまざまだと思いますが、ITOKIにとっての「ここでしか」は、「接点強化」でした。社員同士のコミュニケーションという意味での「接点」はもちろんですが、商品を媒体にして、どう社会やお客様とつながるのか。そこで、12階の半分はショールームとし、商品をメディアにしてお客様と社員、開発と市場など様々な「接点」が生まれる作りにしました。

これまではオフィスとは別にショールームがあったのですが、オフィス内にショールーム機能を持たせたことで、出社する社員が商品を身近に感じられるようになるというメリットもありました。これまでリアルには持てていなかった開発側との接点にもなったのです。

ショールーム以外のエリアは、ABWをベースにオフィスが作られています。ABWとは、働く活動内容に応じて働く場所を選択できるワークスタイルのこと。割と一般的な言葉になってきたため、ご存知の方も多いとは思うのですが、勘違いされていることも多いんです。

ただいろいろな場所があればいいのではなく、どの活動がどのような割合でどうゾーニングされているのかというところまで検討して作られて、初めて適切な場所に動いて働くことが可能になるんです。

2018年にXORK開設以来、ずっとABWをコンセプトにオフィスを構築してきましたが、そのABWを進化させる形で作ったのが13階のオフィスです。キーワードは「活動×居心地」。ABWという空間を作るフォーマットに「居心地」という要素を加えました。ABWの進化系として馴染むのかどうかはやってみないとわからず、居心地をどう作っていくのか試行錯誤しましたね。

たとえば、12階は照明を含め、全体的に均質な環境となってます。一方、13階は照度や色温度にも違いがあり、気分に合う場所を選べるように作っています。

実際にご覧になりながらのほうがわかりやすいと思うので、ぜひご案内させてください。

よろしくお願いします!

「活動×居心地」がキーワード!イトーキ本社オフィス13階見学ツアー

2023年4月末にリニューアルしたITOKIの13階オフィス。「活動×居心地」をコンセプトにしたフロアを案内していただきました。

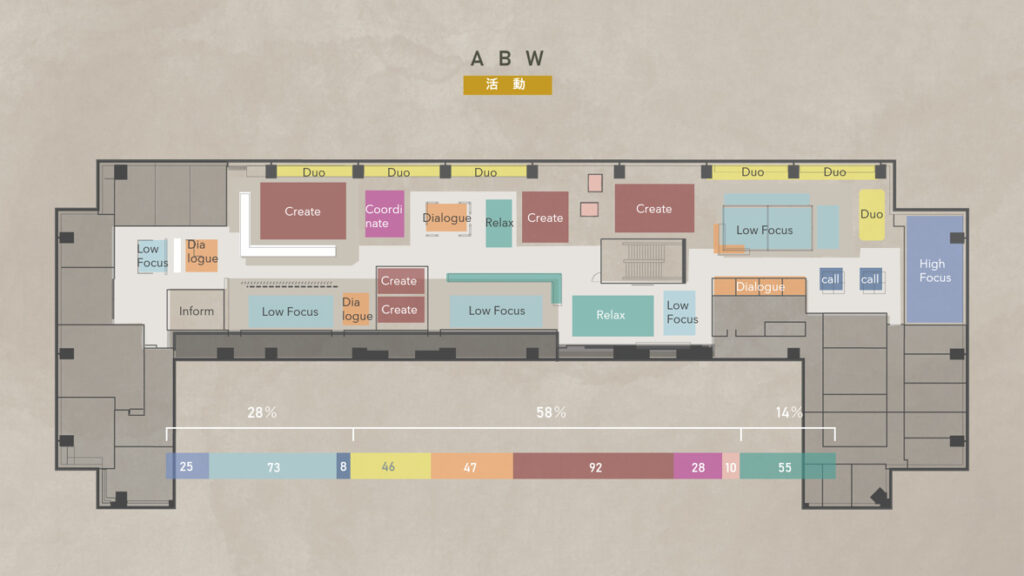

これはフロアマップですか?

オフィス見学に来られるお客様が多く、案内する際に使っているデータです。どこがどういう活動に適した場所としてゾーニングされているのか、見てわかるようになっています。

オフィスの活用度合いについてデータを集めていまして、利用頻度やフロア内での移動状況、生産性を検証できるようになっているんですよ。

遠隔地ともコミュニケーションを円滑にできる仕組みを導入

この大きなスマホのようなものは何ですか?

これは遠隔地とつなげることでお互いの様子が見られたり会話できたりする「office surf touch(オフィスサーフタッチ)」というシステムです。

在宅勤務の社員や支社の社員と気軽に話せるんですよ。本社と支社、オフィスと自宅をつないでコミュニケーションを取りやすくする、営業所と工場に置いてラインの様子を見られるようにするなど、さまざまな活用法があります。

続きを読む

休憩も活動の一環

ここはリチャージですね。単なる休憩スペースではなく、休憩も次の活動に向けた1つの大事な活動であると位置づけています。

「休憩室だから仕事を一切しない」という感じではない作りになっています。休憩は次の活動に映るためのリフレッシュですから、ちょっとメールを確認したいという人もいると思うんですよね。そうした軽い作業もできる空間にしています。

気分に合わせて居心地を選べる。照明でフロア内の居心地に変化を

ここから両側を見ていただけると、雰囲気が異なるのがわかりやすいのではないかと思います。いかがですか?

明るさが違いますか?

そうなんです。明るさとともに色温度も変えています。左側は室内をイメージしていまして、窓側になる右側は屋外をイメージしているんですよ。室内をイメージした左側はオレンジっぽく、屋外をイメージした右側は白っぽい見た目になっています。右側は床面がグリーンで、テラスや公園にあるようなベンチシートになっています。

移動してみると、雰囲気が大きく異なるのが実感できますね。

そうなんですよ。家の中で働いている雰囲気で仕事をしたいときはこちらで、開放的な居心地で働きたいときには窓側のエリアで選ぶといった具合に、活動内容だけではなく気分で場所を選べるようになっています。

香山さんはどういう選び方をされているんでしょうか。

たとえば、チームメンバーと週1で集まって雑談から連絡までいろいろな話をワイワイするときに屋外っぽいエリアの席を使ったりしますね。

ちなみに、エリアで照明を変えていることに加え、サーカディアンリズムで時間によって変化する照明も採り入れているんですよ。朝は明るい光で活動的に、夜に近づくと落ち着いた光で、生体リズムが整う仕組みです。

木漏れ日を模した照明も、日が沈む時間帯がきたら消えるんです。

この木漏れ日、すごくリアルですね。

オリジナルの柄プレート2枚を重ねることで、本当の木漏れ日のようにランダムで光が差し込むようになっています。

ここにも工夫があります。あえて通路を広くして、その脇に席を設けることで活動をはみ出させるようにしているんです。そうすると、通路を歩いてきた人と偶然会話が始まったりする。階段からすぐの通路になるので、人がたくさん通る場所なんですよね。私自身、ここで働いているときに普段会話できないような人から、ちょうど会話をしたかった人までさまざまな人と会えて話せた経験があります。何となく誰かと話したい気分のときに使える席です。

あとは全体で環境音を流しています。サウンドマスキングという会話内容を打ち消す効果があると同時に、自然の波の音だったりが精神的な癒しにもなるんです。

こちらは弊社のチェア工場から出る廃材を左官に混ぜて作った石風ベンチです。このあとにご紹介するやぐらの壁面は廃棄衣料繊維を混ぜたものを使うなど、サステナビリティも採り入れています。

商品でもある「やぐら」は、安心して対話できる空間

こちらは「solmio(ソルミオ)」というやぐらです。コミュニケーションスペースとしての機能を持たせた空間ですね。落ち着いた雰囲気のこもれる場所なんですが、個室ではないというのがミソで、対話に適した場所として設計しています。1on1って、個室だと緊張感があるじゃないですか。もちろん機密性のある話は個室でしますが、そうではない話の場合はこうした場所のほうが心理的安全性が高まるでしょう。私が1on1をされる側なら、ここでやってほしいです。ちなみにこちらは造作ではなく自社商品なので、実際に導入いただけます。

広報担当者は、このやぐらの夕方以降のライティングがお気に入りだそうです。間接照明が仕込まれていまして、また昼間とは違ういい雰囲気になるんですよ。

ハイブリッドでのミーティングに適した会議室

こちらはミーティングに使えるスペースですね。コロナ禍以後、ハイブリッドでのミーティングが主流になってきたため、そちらを念頭に置いた会議室を作ってきました。仕切りは木を表面に施した突板仕上げのガラスパーティションで、あたたかみのある雰囲気を演出しています。スチールパーテーションはやはり冷たい感じがするよねという話から、突板仕様で居心地の良さを作ってみました。

ちなみに、中はかなり先進的な仕様になっています。モニターがタッチパネル式になっていて、みんなで1つのものを作り上げられたりするんですよ。

小上がりのスペースも、通路に「はみ出させる」ことで交流を促進

こちらも先ほどの「活動をはみ出せる」と同じですね。

内側に向いて作業する人はベンチシートとして、外側に向かって作業する人はハイチェアのようにちょっと腰掛けられる場所として使える仕様です。ここを利用して通路を通っている人とちょっとした会話が始められる仕掛けです。

電源は固定せず、移動しながら働きやすい&可変仕様に

こちらはちょっとこもって作業したいときに適したエリアです。テーブルの奥行きを1,800mmにすることで、対面の人との距離が空くようにしました。向かい側に人が座っていても気にならない距離なんですよ。

あとは充電もポイント。13階のオフィスでは電源をあえて固定せず、移動式の充電池を用意しています。別の席では、モニターにパソコンをつなぐと画面を映し出しながら同時に給電もできる仕組みもあります。

使わないときはモニターをアートに

こちらの木漏れ日のような風景が映っている壁は、モニターなんですよ。

そう見えないですね。

使うときはこのようになります。プレゼンやセミナーに使える空間です。仕切りを開ければ大人数でのプレゼンテーションも可能です。

社員が自由に使うオープンな社長室

こちらは社長室です。昨年社長が交代した際、「メンバーとコミュニケーションを取れるようオープンにしたい」という意向があり、思い切って壁を取っ払いました。不在のときは、社員が自由に使っています。

私物は最小限。小さなロッカーが裏側に

こちらは数名で作業しているスペースですね。紙類を減らしてはいるのですが、部署によってはまだ必要なところもあって、完全ペーパーレスには至っていません。

そういえば、私物はどうされているんですか?

裏にロッカーがあり、そこに入れています。ロッカーは非常に小さいです。移動して働く前提なので、そんなに大きなロッカーはいらないんですよ。

黙々と集中したいときは、人目につきにくいスペースで

こちらは1人で黙々と作業する人が使うエリアです。人通りがあまりないので、話しかけられることなく作業に集中できます。長時間使う人が多いため、埋まってしまうと1日空くことがない人気スペースです。

こちらはフォーカスというスペースですね。ここはさらに集中して作業したいときに使う場所で、電話も禁止。無言で黙々と働ける場所です。

こちらは、対話の活動に適した個室となっていて、テレワークが中心となってきた最近ではより重要となってきた1on1にも使えるスペースです。ガラス張りになっていて、圧迫感なく面談に臨めるようになってます。